漫画は、長い歴史の中で様々な変革を迎えてきました。

その中でも、近年のデジタル技術の発展により紙から電子へと移行しつつありますがビジネスモデルや制作過程も変化しています。

この記事では、漫画がデジタル化されるまでの歴史と影響について調査しました。

アイキャッチ画像出典元:https://kjshintani.com/?p=4511

スマートフォンでプラットフォームが構築されてコロナで普及

https://twitter.com/sky_kid_x/status/981873833685602304?s=20漫画のデジタル化は、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、インターネットの普及と共に始まりました。

当時、日本でのインターネット利用者は約300万人でしたが、その数は急速に増加し、デジタル化の波は徐々に漫画業界にも影響を及ぼし始めています。

世界初のデジタルコミックは寺沢武一が1985年に発表した『黒騎士バット』であり、「デジタルコミック」という用語自体も寺沢による造語で、1987年頃から使い始めました。

2010年には、日本のスマートフォン利用者数は約1.52億人に達し、これにより、漫画を読むためのプラットフォームが大幅に広がりました。

2022年のデータによると、デジタル漫画の市場規模は約3,000億円で、紙の漫画の市場規模を上回り、新型コロナウイルスの影響で、自宅での消費が増え、デジタルコンテンツの需要が高まりました。

スマホでいつでも見れるのは便利だよね!

最近は電子コミックからドラマ化も多いね!

漫画業界のビジネスモデルや制作過程も変化

デジタル化がもたらした漫画業界の変革は大きく、新しい表現方法やビジネスモデルが生まれました。

従来の紙の媒体に加えて、電子書籍やウェブコミックといったデジタル媒体が普及し、2021年のコミック市場の推定販売金額は、紙と電子を合わせて6759億円に達し、電子のみで4114億円となりました。

また、漫画家が作品を発表する方法も変化し、自分の作品を投稿サイトやSNSを通じて作品を直接配信することを可能にしました。

これにより、出版社を通さずに作品を世に送り出すことが可能となり、制作者の多様な表現が広く受け入れられる可能性を生み出しました

漫画の制作過程もデジタル化の影響を受け、画材やツールがデジタル化されました。

デジタルペンタブレットやデジタルペイントソフトを用いて、紙とペンを使わずに作品を描くことが可能となり、作品の修正や複製が容易になり、制作の効率化が図られました。

デジタル化は世界中の誰もが漫画にアクセスできる機会を提供し、文化の普及に寄与しています。統計データによれば、デジタルコミック市場は2022年には500億円を超えると予測。

AI技術やVR/AR技術などの進歩により、AIを用いた作品や、VRを活用した3D漫画体験などのコンテンツは消費方法を根本的に変え、まだまだ新しい変化が期待できます。

カラーの漫画が増えて読みやすくなった。

沢山のサイトがあって探すのが大変。

デジタル化によるメリット・デメリット

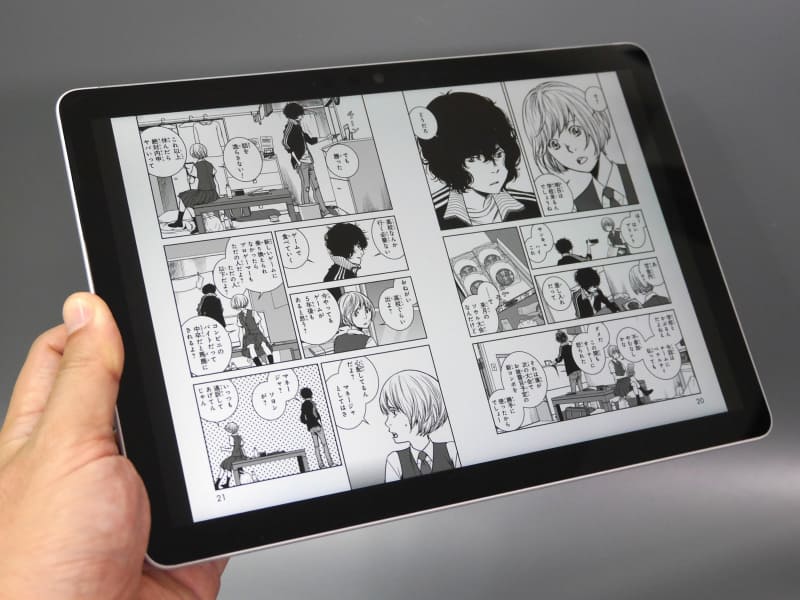

画像出典元:https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1273/167/html/01_o.jpg.html

メリット

- 生産性の向上: デジタルツールの活用により、漫画の制作プロセスがスムーズになり、作業効率が向上。

- 経済的な利点: スクリーントーン代が大幅に削減され、年間で30-60万円の経済的な利益が得られる。

- アクセシビリティ: パソコンのズームアップ機能を活用することで、視力が衰えたベテラン漫画家でも細部まで描けるようになる。

- 配信の容易さ: 電子書籍の普及により、広範で迅速な配信が可能となり、読者にとっても手軽に漫画を購読できる。

- 生産性の向上: デジタルツールの活用により、漫画の制作プロセスがスムーズになり、作業効率が向上。

デメリット

- 印刷上の問題: デジタルツールで作画する作家がデジタルトーンやグレースケールを使用すると、印刷上の問題が生じる。

- 電子書籍の問題点: 電子書籍の普及により、紙の本に比べて配信されない漫画が少なくなっている。

- 技術的なハードル: デジタルツールの使用には一定の技術的なスキルが求められ、全ての漫画家がすぐに移行できるわけではない。

早く読めるのは読者にとって嬉しいですね。

紙媒体は今後なくなるのかな?

まとめ

今回は漫画のデジタル化はいつから始まったのか、歴史と影響について調査しました。

漫画は紙から電子へと移行しつつありますが、その変革はまだまだ進んでいます。

今後も新しい技術や表現方法に注目です。

最後までお読み頂きありがとうございました。

コメント